「語り」による「聴く」日本史~幕末の動乱

こんにちは。左大臣光永です。

本日は商品のご案内です。

好評につき再入荷しました。

「日本の歴史 幕末の動乱」

嘉永6年(1853)のペリー来航から、慶応4年(1868)正月の鳥羽・伏見の戦いまで語った解説音声とテキストファイルです。楽しみながら幕末史の流れを学ぶことができます。

↓↓↓音声が再生されます↓↓

http://roudokus.com/mp3/His10pt1.mp3

「わかった。西郷と話そう」

慶応元年(1865)12月25日、桂小五郎は品川弥二郎らと下関をたちました。昨年9月の禁門の変以来、長州人は京都に立ち入ることを禁じられていました。なので禁を破っての命がけの上洛でした。

慶応2年(1866)正月8日、伏見まで迎えに来た西郷隆盛・村田新八の案内で、京都ニ本松薩摩藩邸に入ります。

ニ本松薩摩藩邸跡その後の薩長同盟成立までの流れを桂小五郎=木戸孝允が坂本龍馬に当てた書簡、薩摩藩士桂久武の日記、長州の支藩岩国藩主・吉川経幹による記録『吉川経幹周旋記(きっかわつねもとしゅうせんき)』からたどると…、

薩摩藩邸で、ついで薩摩藩筆頭家老・小松帯刀邸(近衛家別邸)で、長州側桂小五郎、薩摩側西郷隆盛・小松帯刀というメンツで政治談義が行われた(薩摩藩邸から小松邸に移った日時は不明)。

薩長同盟所縁之地西郷と小松帯刀の主張は、近々、幕府によって長州への処分が下される。とにかくこれをいったんは受け入れてくれ。後日嫌疑が晴れて長州藩主が上京した際、薩摩藩は長州藩の復権を幕府に嘆願するからと。

しかし桂は、それはおかしいと。すでに長州は罪をつぐなっている。この上どんな処罰も受けるつもりはないと。

議論は平行線をたどり…

ついに薩摩側が折れた。

わかった。幕府からの処分を長州は拒否する。薩摩はそれを黙認し、かつ、長州藩主の復権のため、力を尽くすと。

正月20日、条文がほぼ固まりかけた頃、海援隊の仕事で忙しかった坂本龍馬があらわる。

慶応2年(1866)正月21日、六箇条からなる条文がまとめられた。幕府と戦争になった場合、ならなかった場合、勝った場合、負けそうな場合、細かく想定され、どの場合にも「薩摩が」「長州に」協力することが定められた。

しかし密約のため文章化はされなかった。桂は長州側として一人であったので、後で口約束を反故にされたらたまらない。そこで慶応2年(1866)正月23日づけで、桂は坂本龍馬に条文の内容を記した書簡を送り、裏書きを求めた。

龍馬は桂の求めどおり、裏書きをし、ここに薩長同盟が成立したと。

…ここまでが同時代の史料から読み取れる、薩長同盟成立までの流れです。

本来、一浪人の裏書きなど何の保証にもなりませんが、この場に桂は長州側として一人であったので、誰であろうと第三者の証言があること自体が、重要でした。ふらり現れた坂本龍馬を桂小五郎は政治的に利用したようです。

以上のように、薩長同盟に至る流れはおおまかなことが知れるだけです。密室会議であり、議事録もないため、具体的に何が話されたのか、ほとんどわかりません。

そのため、話盛り放題です。

意地を張る桂・西郷を、おまんら何を言うとるがぜよ。武士の意地とか、そんなこと言うちょる場合か。坂本龍馬が叱りつけ、

「これは薩長二国のためではない。名誉や金のためでもない。この国のためぜよ。お互い、言い分はあろうが、そういった事情はいったん忘れて、心を吐き出して、天下のために話すべきぜよ」

そう言って、両者を和解させたという、お涙ちょうだいの「坂本龍馬伝説」も生まれました。

と、「薩長同盟」はこんな感じで語っています。

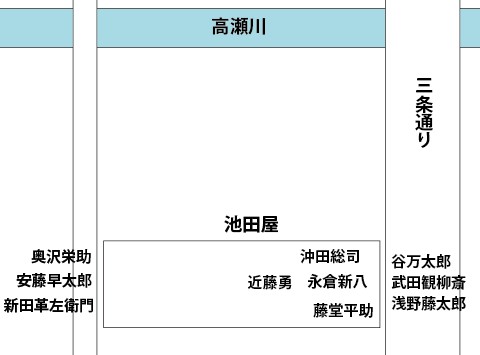

↓↓「池田屋事件」はこんな感じです↓↓

時は幕末。元治元年(1864)6月5日。

この日、新選組は「長州人が御所に火をかけ、孝明天皇の御身を奪い奉り、長州に連れ去ろうとしている」との情報を受け、局長近藤勇、副長土方歳三以下、34名で、鴨川の西と東に分かれ、四条から三条にかけて捜索していきました。

折しも祇園祭のさなかで、夜の通りはにぎわっていました。

高瀬川の涼風に、そぞろ歩きの人々の合間を縫って、鎖帷子に身を固めた新選組隊士たちが通りを行きます。

途中、少しでもあやしい茶屋や旅籠屋があれば、表と裏に人を立たせておいて、中に踏み込み、天井裏から押入れまで隈なく捜索します。

ために、四条から三条まで400メートルの距離を進むのに、2時間かかります。

午後10時、何ら手がかりも見つけられないまま、近藤隊は三条通りに入ります。

三条小橋西入3軒目の旅籠屋、池田屋は長州の定宿の一つと見られており、この夜の重要な捜索地点として挙げられていました。

池田騒動之址

池田騒動之址すっと中をのぞくと、戸口に槍や鉄砲が立てかけてある。

これだと見て近藤は、表に谷万太郎、武田観柳斎、浅野藤太郎、裏口に奥沢栄助、安藤早太郎、新田革左衛門立(かくざえもん)を立たせ、近藤勇・永倉新八・沖田総司・藤堂平助の四人で中に入り、帳場の前を過ぎ、台所を過ぎ、客間との仕切りのところまで来て近藤が、

「今宵、旅宿改めである」

こんなふうに、必要に応じて地図や図解を加えているので、状況がよりつかみやすくなっています。

高杉晋作の挙兵。元治元年(1864)12月、下関で高杉晋作が決起し、長州内の保守派を倒します。

「武力決起しかない!君等はなにをぐずぐずしているのだ!」

「ばかな。今は動く時ではない」

「我々は五人の公卿を擁している。軽率な決起はつつしむべきだ」

「今、赤根さんが交渉してくれている。結果が出るまで待て」奇兵隊総督赤根武人(あかね たけと)はこの時、萩におもむき、俗論派と交渉中でした。われわれはけして騒ぎは起こさない。そのかわり、逮捕されている正義派要人の処刑をとりやめてくれ。そして解散命令を取り下げてくれと。

晋作はひときわ声を上げます。

「君等は赤根武人に騙されているのか。そもそも武人は大島郡の一土民に過ぎぬ。どうして国家の大事、藩主父子の危急を知ろうか。君等は予を誰と思うのか。予は毛利家三百年来の家臣なり。どうして武人がごとき一土民と比べえよう。予はこの挙を止めることはできない」

(『長州諸隊略歴』より意訳)

……

12月15日深夜、高杉晋作らは甲冑に身を固め、雪の降りしきる参道を進み、功山寺を訪ね、三条実美公はじめ五人の公卿に暇乞いをしました。

「もはや口舌(くぜつ)の間にて成敗の論、無用なれば、これよりは長州男児の腕前、御目に懸け申すべし」

(もはや話し合いはできませんので、これよりは長州男児の腕前をお目にかけましょう)

『回天実記』十二月十五日条

「進め」

満月に白く輝く雪の道を、晋作らは一路、西へ。目指すは下関新地開所……

…こんな感じで嘉永6年(1853)のペリー来航から、慶応4年(1868)正月の鳥羽・伏見の戦いまで語っています。

「桜田門外の変」「池田屋事件」「近江屋事件」「鳥羽・伏見の戦い」など、幕末の有名な場面はほぼ網羅しています。

通してきくと、幕末史の流れを楽しみながら学ぶことができます。

ぜんぶで6.8時間のボリュームですが、一話一話は10数分の短い小話になっていますので、気軽に聴くことができます。

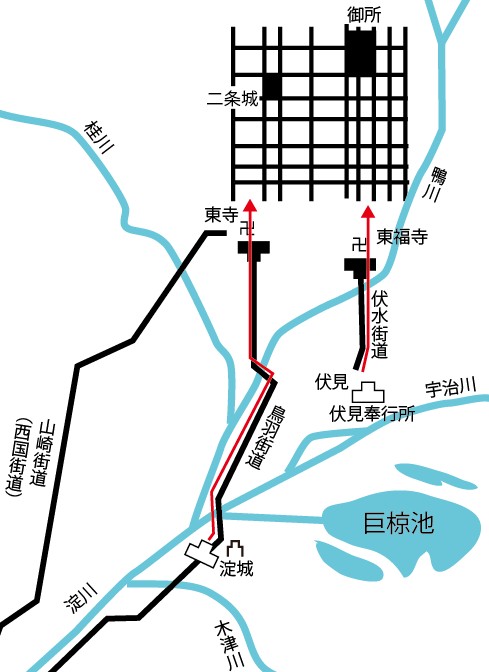

メディアはパソコン用DVD-ROMと、インターネット上で閲覧するオンライン版をご用意しています。

地図・図解つきテキスト

音声に加えて、テキストpdfファイルが付属しています。pdfファイルには文章だけでなく、必要に応じて地図や系図などを添えました。特に合戦の場面は、地図を見ながら聴くと(読むと)わかりやすいはずです。

ためしにこの場面、地図を見ながら聴いてみてください。「鳥羽・伏見の戦い」開戦のくだりです。

慶応4年(1868)正月2日午前、老中格大河内正質(おうこうち まさただ)を総督、若年寄塚原昌義(つかはら まさよし)を副総督とした1万の旧幕府軍が、京都に向けて大坂城を出発します。大坂城には後詰として5000の兵が残されました。

2日夕方、軍勢は淀に到ります。

淀城幕府陸軍奉行・竹中重固(たけなか しげかた)の指揮する先遣隊はさらに北上し伏見奉行所に入ります。

伏見奉行所跡残りは淀城を本陣として駐屯。この後、会津藩兵を先鋒とする一手が伏水街道へ、桑名藩兵を先鋒とする一手が鳥羽街道に進み、正月3日に合流して京都になだれこむ予定でした。

一方、薩摩・長州・彦根藩兵を中心とする新政府軍はあわせて4500。旧幕府軍の半分以下です。

しかし西郷隆盛は「玉(ギョク)=天皇をおさえてるほうが勝つ。敵が何万いようと恐れるに足らぬ」と檄を飛ばしました。

…というふうに、地図をみながら音声を聴くと、かなりわかりやすいはずです。

内容一覧

嘉永6年(1853)のペリー来航から、慶応4年(1868)正月の鳥羽・伏見の戦いまで語った解説音声とテキストファイルです。楽しみながら幕末史の流れを学ぶことができます。

メディアはパソコン用dvd-romおよびインタネット上で閲覧するオンライン版をご用意しています。

01 黒船来航1

嘉永6年(1853)6月、浦賀沖にペリー艦隊が来航。開国を迫り、応じない場合は武力行使も辞さない構えをしめす。突然の黒船来航に、幕府も、庶民も大騒ぎする。しかしペリーが来航することを幕府は前もって知っていた。(約8分)

02 黒船来航2

ペリーは久里浜にてアメリカ大統領フィルモアの国書を手渡す。約20分間の式典の間、アメリカ側と日本側で交わされた会話はたった一言だった。ペリーは「来年また来る」と行って去る。日本は国の守りを固める。(約6分)

03 日米和親条約

嘉永7年(1854)3月3日、12か条からなる日米和親条約が締結された。三代家光以来の鎖国体制はここに破られ、日本は開国した。ついでロシア・イギリス・オランダとも和親条約が結ばれ、日本は否応なしに国際社会の中に放り込まれる。(約9分)

04 ハリス来日

安政3年(1856)アメリカ合衆国総領事タウンゼント・ハリスが来日し、武力行使をちらつかせつつ、通商条約の締結を求める。老中堀田正睦は修好条約の締結は避けられないと判断。しかし国政に関わることだから天皇の勅許を得ようということになる。(約11分)

05 日米修好通商条約 締結前夜

朝廷との交渉は難航した。孝明天皇は大の外国嫌い。公卿のほんども攘夷論者であった。外国との条約などとんでもない。神国日本に外国人を入れるなど、とんでもないと考えていた。同じ時期、幕府はもうひとつの問題を抱えていた。13代将軍家定の跡継ぎ問題である。(約9分)

06 井伊直弼の大老就任と、日米修好通商条約

安政5年(1858)彦根藩主・井伊直弼が大老に就任。アメリカとの通商条約に朝廷の勅許なしに調印し、一橋派をしりぞけて紀州徳川家の徳川慶福(家茂)を将軍跡継ぎに立てる。一橋派を中心に井伊直弼に対する反感が高まっていく。(約12分)

07 安政の大獄

大老井伊直弼は反対派への大規模な粛清を行う。安政の大獄である。安政5年(1858)から翌安政6年(1859)にかけて、全国で死罪・遠流・押し込めなど有罪判決者が70人あまり、謹慎・蟄居などをふくむと、のべ100人あまりが処罰された。(約15分)

08 万延元年遣米使節

安政7年(1860)正月、日本人77名からなる遣米使節がアメリカ軍艦ポーハタン号に乗り、日米修好通商条約の批准書を交換するため、アメリカに向かう。またこれに先駆け、勝麟太郎を艦長格とする護衛艦咸臨丸がアメリカに向かっていた。(約12分)

09 桜田門外の変

安政7年(1860年)3月3日、大老井伊直弼が江戸城桜田門外にて反対派の水戸浪士に襲撃され、絶命する。大名行列が襲撃されるのは徳川幕府260年の歴史の中ではじめてのこと。いよいよ幕府の力の衰えたのを実感させる事件であった。(約12分)

10 和宮(かずのみや)、徳川家茂に嫁す

文久元年(1861)10月、孝明天皇の妹宮・和宮(かずのみや)の行列が京都を出発し、中山道を一路、江戸に向かった。公武合体政策の一環として、14代将軍家茂に嫁ぐためであった。しかし本人はまったく気乗りしない結婚だった。(約14分)

11 坂下門外の変

文久2年(1862)正月、老中安藤信正が江戸城坂下門外で水戸浪士を中心とした尊王攘夷志士六人に襲撃される。一命はとりとめたものの、二ヶ月後、安藤信正は罷免される。幕府がテロの恐怖に屈した結果であった。(約7分)

12 寺田屋騒動

薩摩藩急進派は幕府要人の暗殺をもくろみ、伏見寺田屋に潜伏していた。島津久光は彼らを思いとどまらせようと使者を送るが、交渉は決裂。薩摩人同士で斬り合う悲惨な事態となる。(約11分)

13 生麦事件

文久2年(1862)8月、薩摩の島津久光一行が横浜近くの生麦村で、すれ違ったイギリス人四人に斬りかかる。一人は即死。二人は重症を負った。

イギリスはこの事件の賠償金と薩摩への処分を幕府に求める。幕府は賠償金は支払ったが、薩摩への処分は決めかねていた。

イギリスは幕府と交渉してもらちがあかぬと判断。文久3年(1863)6月、キューパー提督率いるイギリス艦隊七隻が、薩摩に向かう。(約9分)

14 壬生浪士組 結成

文久3年(1863)2月、京都の壬生村に、浪士230人あまりが到着した。彼らは近く上洛予定の将軍徳川家茂の身辺警護という名目で江戸で集められた浪士組だった。

しかし発起人の清河八郎には別の意図があった。将軍警護は名目で、浪士組を尊皇攘夷のために使おうというのである。

近藤勇・芹沢鴨ら13名は清川の意図を知って、袂を分かつ。会津後松平容保(まつだいら かたもり)の預かりとなって京都の治安維持に当たる。後の新選組である。(約18分)

15 徳川家茂の上洛

文久3年(1863)3月、14代将軍徳川家茂が上洛し、孝明天皇に拝謁した。朝廷と幕府が手をむすぶ「公武合体」政策の一環であった。しかし朝廷の本心は、幕府に対して攘夷実行の期日を迫ることにあった。(約12分)

16 長州藩、攘夷を実行

文久3年(1863)5月、長州藩が馬関(下関)海峡で、アメリカ・イギリス・オランダの船を相次いで砲撃。彼らにとって念願の「攘夷」の実行だったが、すぐに手痛い反撃を喰らう。(約11分)

17 薩英戦争

文久3年(1863)6月。イギリス艦隊が鹿児島湾に移動。台風の吹き荒れる中、砲撃戦が始まる。薩摩側は善戦するが、被害も甚大であった。鹿児島の町は炎に包まれる。薩摩は力まかせの攘夷などムリと、身をもって悟る。(約11分)

18 高杉晋作、奇兵隊を結成

文久3年(1863)、長州藩では高杉晋作のもと、欧米列強への対抗手段として、身分をとわない有志による武装組織「奇兵隊」が結成される。(約11分)

19 八月十八日の政変

文久3年(1863)8月18日、公武合体派のクーデターにより三条実美はじめ尊王攘夷派の公卿たちが京都を追放される。以後、尊王攘夷派はなりをひそめ、ひそかに巻き返しをはかるようになる。(約9分)

20 池田屋事件

元治元年(1864)6月5日、新選組は長州人が御所に火をかけ、孝明天皇の御身を奪い去ろうとしているとの情報をキャッチした。すぐさま捜索を開始する。近藤勇は三条小橋西入るの「池田屋」に目星をつけ、永倉新八、沖田総司、藤堂平助を引き連れて、中に踏み込む。「今宵、旅宿あらためである」(約10分)

21 禁門の変1

元治元年(1864年)6月、福原越後率いる長州軍第一陣が京都に出発する。孝明天皇は長州追討の勅許を下す。長州軍は嵯峨・山崎・伏見の三方から京都に迫る。迎え撃つ幕府方は、会津・薩摩を中心に守りを固める。7月18日未明、伏見稲荷のあたりから砲撃の音が響く。(約8分)

22 禁門の変2

長州軍は大挙して御所に押し寄せる。御門から、あるいは土塀を乗り越えて、御所の中に入りこみ、鉄砲・大砲を撃つ。ここに長州は完全に朝敵となる。(約10分)

23 四国連合艦隊 下関砲撃事件

何度やられても攘夷をあきらめない長州藩に対し、元治元年(1864)8月5日、イギリス・フランス・アメリカ・オランダ四カ国の艦隊が下関を砲撃。2日間にわたる戦闘で、長州藩の砲台はすべて沈黙させられる。長州藩は力まかせの攘夷はムリと、悟る。(約13分)

24 第一次長州征伐

禁門の変で御所に発砲した長州藩は朝敵となった。孝明天皇は幕府に長州征伐の勅命を下し、徳川慶勝(よしかつ)を総督とする征長軍が組織される。しかし西郷隆盛の交渉により、戦は避けられる。(約11分)

25 高杉晋作の挙兵

「これよりは長州男児の腕前をお目にかけましょう」元治元年(1864)12月、高杉晋作が長府城下の功山寺で決起。保守派を討伐し、政権を握る。以後、長州は挙国一致で幕府に対する徹底抗戦路線をつき進んでいく。(約13分)

26 長州「四境戦争」前夜

慶応元年(1865)幕府は二度目の長州征伐をもくろみ将軍家茂みずから出馬。この動きに対し、長州では保守派(俗論派)を処刑し藩論を「討幕」路線に統一。土佐の坂本龍馬を通して武器や軍艦を購入し、臨戦態勢を整えていく。(約11分)

27 薩長同盟

慶応2年(1866)正月、薩摩の西郷隆盛と長州の桂小五郎の間で六箇条からなる条文が交わされた。坂本龍馬が桂に求められて裏書きをした。薩長同盟の成立である。(約7分)

28 寺田屋事件

慶応2年(1866)正月23日の夜、坂本龍馬が伏見の定宿・寺田屋で、伏見奉行所の捕り手に襲撃された。恋人おりょうの機転で、龍馬は辛くも逃げ切る。(約8分)

29 第二次長州征伐(四境戦争)

幕府の命令に従わない長州藩に対し、慶応2年(1866)6月、ついに幕府は兵を動かし、四箇所で戦いが始まる。しかし数に10倍する幕府軍は、近代兵器で武装し士気も高い長州藩に、各地で破れ、大敗北を喫する。(約11分)

30 徳川慶喜、将軍就任

慶応2年(1866)12月、徳川慶喜が15代将軍に就任する。慶喜は将軍就任早々、フランス式の軍制をとり入れ、幕政改革に乗り出す。(約14分)

31 大政奉還

慶応3年(1867)10月14日、徳川慶喜は大政奉還の上表を朝廷に提出。翌15日、朝廷はこれに勅許を下し、260年あまりにわたる江戸幕府の歴史に幕がおろされた。(約12分)

32 近江屋事件 坂本龍馬の最期

慶応3年(1867)11月15日、京都河原町の近江屋で坂本龍馬と中岡慎太郎が襲撃され、命を落とした。大政奉還から、わずか1ヶ月後の出来事だった。(約12分)

33 ええじゃないかと幕末の新興宗教

幕末の動乱が激しくなるにつれて、庶民の間にある運動が起こる。「ええじゃないか」と言って踊り狂っては金持ちの家に乱入し、金品を奪っていくのである。一種の集団ヒステリーか、薩長の陰謀か、説が分かれる。

また混乱した世相のゆえか、幕末には、天理教・金光教など、今日なお続く新興宗教が生まれている。(約4分)

34 王政復古のクーデター

慶応3年(1867)12月9日、薩摩はじめ五藩が中心となって、王政復古のクーデターが起こされ、新政府が誕生した。ついで開かれた新政府初の「小御所会議」では、前将軍徳川慶喜と徳川家に対する処分が決まる。(約22分)

35 江戸薩摩藩邸焼き討ち事件

西郷隆盛は大政奉還によって戦争をおこす口実を失った。そこで今度は幕府を挑発する手に出る。

江戸に人を送り、市中で強盗や放火を繰り返させる。西郷の狙いは「幕府の側から戦争を起こさせること」であった。

無頼漢たちはついに市中取り締まりを担当する庄内藩邸に発砲。庄内藩兵たちは激怒して、薩摩藩邸を砲撃する。知らせを受けて西郷は「わが事なれり」とほくそ笑んだ。(約14分)

36 鳥羽・伏見の戦い1

慶応4年(1868)正月1日、徳川慶喜は「討薩の表」をあらわし新政府に対して事実上の宣戦布告をする。正月3日午前、鳥羽街道沿いの小枝橋付近で、新政府軍と旧幕府軍がはじめて衝突。ここに鳥羽・伏見の戦いが始まった。(約13分)

37 鳥羽・伏見の戦い2

新政府軍が「錦の御旗」を持ち出したことで、旧幕府軍は大いに士気をくじかれる。淀城を放棄し、八幡・橋本を経て大坂城まで撤退する。撤退か?徹底抗戦か?議論が揺れる中、慶喜は「自ら出馬する」と全軍を鼓舞する。その夜、慶喜はひそかに大坂城を抜け出す。(約12分)

総時間:約7.8時間

「語り」による「聴く」日本史。

幕末史の流れを、楽しみながら学ぶことができます。

在庫なくなり次第、販売終了します。お申込みはお早めにどうぞ。

左大臣光永

左大臣光永。左大臣プロジェクト運営委員会代表。楽しく躍動感ある語りで好評をはくす。

学習院大学文学部ドイツ文学科中退。20代は漫画家を目指すも挫折。30代はじめに諦めて就職活動するも、一社目でアホらしくなってやめる。

若い頃から深夜の墓場や神社で『おくのほそ道』『平家物語』などを暗唱するのを日課としていたため「これを職業にする」と決める。

2010年よりメールマガジン「左大臣の古典・歴史の名場面」を発行。工事現場でバイトしながらメールマガジンを書き続ける。2012年までに事業化。

2017年、平安京の文化と歴史を語るため、京都に移住。現在、京都と静岡で定期的に講演中。

「語り」による「聴く」日本史。

幕末史の流れを、楽しみながら学ぶことができます。

在庫なくなり次第、販売終了します。お申込みはお早めにどうぞ。

よくある質問

●スマートフォンで聴けますか?

聴けます。ただし、インターネットに接続する必要があります。パケット使用料が別途かかりますので、ご注意ください。インターネットに接続したくない場合、音声ファイルのみをダウンロードして聴くことも可能です。ただし文章は表示されません。また、音声ファイルをスマートフォンで聴くには、iTunesで音声データをパソコンからスマートフォンに転送する必要があります。iTunesはapple社が無料配布している音楽管理ソフトです。iTunesはアップルの公式サイトでダウンロードできます。

●CDプレイヤーで聴けますか?

聴けません。DVD版の再生にはDVDドライブつきのパソコンが、オンライン版の再生にはスマートフォンもしくはパソコンが必要です。

●時間はどれくらいですか?

約7.8時間です。

●テキストはついていますか?

PDF形式のテキストファイルが付属しています。

●本はついていますか?

本はついていません。

●支払い方法は?

銀行振込、クレジット決済、コンビニ決済をご用意しています。あるいはメルマガに直接返信してください。件名はそのままで、お名前とご住所を書いて直接返信してください。折り返し、お支払方法をお送りします。

●何日くらいで手元に届きますか?

ダウンロード版はご注文いただいてから48時間以内に、専用サイトにアクセスするための「ID」「パスワード」を発行してメールでお送りします。案内が届かない・ダウンロードできない場合、inform【アット】sirdaizine.comまでご連絡ください。DVD-ROM版はご入金確認してから商品到着まで2-3日かかります。

↓↓↓お申込みはこちら↓↓↓

DVD-ROM版は完売しました。現在、オンライン版のみの取り扱いとなります。

「オンライン版」は、インターネット上の専用サイトでご視聴いただくものです。ご注文いただいてから48時間以内に、専用サイトにアクセスするための「ID」「パスワード」を発行してメールでお送りします。

メールに記載されたurlから専用サイトにアクセスしていただき、そこで「ID」と「パスワード」を入力することにより、閲覧が可能になります。パソコンがなくても、スマートフォンのみで視聴できます。データを一括ダウンロードしていただくこともできます(パソコンのみ)

別途、通信料金がかかりますので、wifi環境でのご利用をおすすめします。

もしくはメルマガに直接返信してください。件名はそのままで、お名前とご住所を書いて直接返信してください。折り返し、お支払方法をお送りします。

本日も左大臣光永がお話しました。ありがとうございます。