『論語』と徳川家康

こんにちは。左大臣光永です。四月に入りました!すばらしい新年度の出だしだったでしょうか?

私は現在、日々メルマガを書くかたわら、四つのサイトを同時進行で作ってるんですが、こんなふうに複数の作業を同時進行するのは、わりといいことだと最近思います。というのは、作業Aに飽きたころ作業Bをやって、作業Bに飽きたころ作業Cをやる…というふうに、順繰りに、一つの仕事が別の仕事の気分転換になるからです。そう考えると、学生時代に複数の科目を同時進行的に学習させていたのは、理にかなっていたんだなあと、今になって思います。

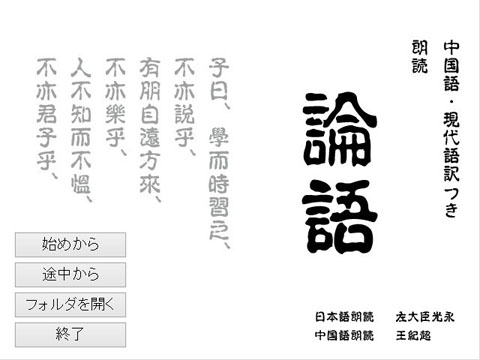

さて先日再発売しました『論語 中国語・現代語訳つき朗読 for Windows』

ご好評をいただいております。特典の『徒然草』名場面集は4月20日お申込みまでの

早期お申込み特典となります。お早目にどうぞ。

https://sirdaizine.com/CD/RongoProInfo.html

しばらくこの商品に関連して、『論語』関係の話をお届けしていきます。

本日は、「『論語』と徳川家康」です。

▼音声が再生されます▼

http://roudokus.com/mp3/Rongo_Ieyasu.mp3

徳川家康公遺訓

東照宮遺訓

人の一生は重荷を負て遠き道をゆくが如し

いそぐべからず

不自由を常とおもへば不足なし

こころに望おこらば困窮したる時を思ひ出すべし

堪忍は無事長久の基

いかりは敵とおもへ

勝事ばかり知てまくる事をしらざれば

害其身にいたる

おのれを責て人をせむるな

及ばざるは過ぎたるよりまされり

勇名な、徳川家康公の遺訓です。

日光東照宮や静岡の久能山東照宮に掲げられてますね。東京ではなぜか上野東照宮には見当たらないですが…増上寺の隣にある芝東照宮では見ることができます。

昨年静岡に行った時は、久能山東照宮のみならず、どこへ行ってもこの家康公遺訓が掲げられていて、ああ…歴史が今に生きているなあと感動しました。

さてこの、有名な徳川家康公の遺訓は、『論語』の一節に強い影響を受けています。

曾子曰、士不可以不弘毅、任重而道遠、仁以爲己任、不亦重乎、死而後已、不亦遠乎、

曾子の曰わく、士は以て弘毅ならざるべからず。任重くして道遠し。仁以て己れが任と為す、亦た重からずや。死して後已む、亦た遠からずや。

泰伯第八

曾子が言った。道に志す者は心が広くて強くなくてはならない。なぜなら仁という重い荷物をしょって遠い道を行くことになるからだ。仁を自分の任務とする。なんと重いことではないか。死ぬまで仁を背負っていく。何と遠いことではないか。

朱子学と江戸幕府

中国・南宋の朱熹(シュキ)がはじめた朱子学は、『論語』をベースにしながらも、独自の哲学体系を築いたものです。

日本には鎌倉時代初期に入ってきて、江戸時代に幕府公認の学問となりました。

その内容は儒教を哲学として体系化したものです。中心となる教えは「理気二元論」…理と気は互いに影響しながら存在している、というものです。

理とは宇宙全体の秩序・バランスといった形而上のもの。気とは、物体や精神といった形而下のものを指します。これら理と気が、互いに影響を与え合っており、分けることができないというわけです。そこで人間が、行いや、心のもちようを正しバランスよくすることによって、「理」に至り、「理」そのものになることを目指すのが朱子学の根本です。

こう…おおざっぱに説明してもわかるように、何やら哲学的な話になってますね。『論語』にはこんなこと、一行も書かれてません。『論語』から大きくはずれた、独自の哲学体系になっています。

ようは、人よ、「理」に到れ。というのが朱子学の教えです。「理」に到るとはどういうことか?たとえば社会のありようとして、『論語』の説く「君君たり、臣臣たり、父父たり、子子たり」を実践するということです。すなわち、各人がその立場をわきまえて生きていく、ということです。

なにしろ下剋上の戦いを経てやっと成立した江戸幕府です。下剋上。すなわち子が親を殺し、臣下が主君を討つ。そんな血で血を洗う争いを経て、やっと得られた平和でした。ここでまた、下剋上を起こされることを家康は何より恐れました。

そこで朱子学です。君が君であり、臣が臣であれと説く朱子学の教えは、家康にとって理想的でした。そこで家康公の遺訓を読み返すと、なるほど、「お前、身の程をわきまえて、逆らうなよ」とも読み取れます。

もちろん、家康公は人民を搾取して、虐げようということではなく、『論語』の説く「君子」…能力的にも人格的にも完成された、人の幸福のためにわが身の幸福を投げ出すという為政者像を、家康公は理想としていたと私は思います。

だからこそ、みずからの遺体を久能山に葬らせた後、日光に勧請し、江戸の鬼門にあたる丑寅の方角から、死してなお、天下万民の暮らしを守り続けているわけです。

しかし家康公遺訓の内容そのものは、為政者によって都合よく利用されやすい側面を持っています。上に逆らうな。身のほどをわきまえろ。貧しさをガマンして文句言うなとも、読み取れます。現在の、何の理念もない政治家モドキの連中…ああいうのを『論語』では「小人」というわけですが、彼らが『家康公遺訓』を引用する時には、警戒しなくてはなりません。

林羅山

林羅山は天正十一年(1583年)京都に生まれ、若い頃、臨済宗建仁寺で仏教と儒教を学びました。しかし次第に儒教(朱子学)に傾き、仏教から離れます。

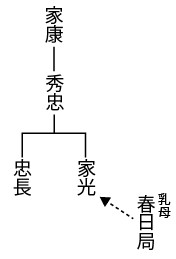

儒学者・藤原惺窩(ふじわらせいか)に師事し、その推薦で徳川家康に召し抱えられます。以後、家康・秀忠・家光・家綱四代の将軍に仕えます。儒書や史書の講義をするかたわら、法令の制定や外交文書の起草・歴史書や伝記を編纂しました。

有名な「方広寺鐘銘(しょうめい)事件」では、方広寺の釣鐘の銘が「国家安康」の文字が「家康」の字を二つに切っている。これは家康公の首をはねよという暗号だ、などと難癖をつけ、豊臣家を亡ぼす献策をし、大坂冬の陣・夏の陣の原因となりました。

思想面では「上下定分の理」を唱えました。上に天が、下に地があるように、人間の上下関係も絶対のものだ。君臣、父子、夫婦の関係などは、絶対のものだという考えです。

「なんて窮屈な!」

「封建的だ!」

まったくその通りなんですが…この「上下定分の理」により大きくトクをした人物がいます。三代将軍徳川家光です。

家光は二代秀忠の嫡男です。一説に、秀忠は器量の悪い家光より弟の忠長を愛していました。

「やはり将軍となれば見かけも大事じゃからのう。将軍職は忠長に譲るとするか…」

しかし、家光の乳母である春日局がこれを聞き、

「とんでもないことだわ!あんなこと言って、止めてもらわないと。

でも誰に?そうだわ、大御所さまなら!」

春日局は隠居していた徳川家康に相談します。すると家康は、

「それはけしからん。長幼の序は重んじるべきである。家光は嫡男なのだから、家光が将軍職を継ぐのが当然である」

こうして家光は、無事、三代将軍に就任できた、という話です(『武野燭談』)。

家康公が長幼の序を重んじるようになったのは、林羅山から教えを受けていたからで、つまり自分が将軍になれたのは、林殿のおかげだ!

そんなふうに感謝して…だかはわかりませんが、家光は林羅山に上野忍ヶ岡(しのぶがおか。現上野恩賜公園)に土地を与え、孔子を祀る孔子廟と、私塾を運営させます。

後に、明暦の大火(1657年)で焼失してしまいますが、五代将軍綱吉の時代に孔子廟と私塾は神田に移され、湯島聖堂及び昌平坂学問所となります。

こうしたことにより、林羅山の信奉していた朱子学はいよいよ幕府から奨励されるようになり、武士が学ぶべき正式の学問としての地位を築き上げていきました。

発売中です。

『論語』中国語・現代語訳つき朗読 for Windows

https://sirdaizine.com/CD/RongoProInfo.html

『論語』の全512の章句を、すべて完全に日本語書き下しと、現代語訳と、中国語で朗読したWindows専用ソフトウェアです。

音声を再生すると同時に文章が表示されますので、耳から聴くと同時に、目で見て、視覚的にもわかりやすいようになっています。

無料の体験版もございますのでぜひ聴いてみてください。

https://sirdaizine.com/CD/RongoProInfo.html

明日は、湯島聖堂を訪ねます。お楽しみに。

本日も左大臣光永がお話しました。ありがとうございます。ありがとうございました。