浜松~三方ヶ原古戦場跡を歩く(二)

本日は前回「浜松~三方ヶ原古戦場を歩く(一)」に引き続き「浜松~三方ヶ原古戦場を歩く(二)」です。

↓↓↓音声が再生されます↓↓

https://roudokus.com/mp3/Mikatagahara2.mp3

元亀3年(1572)武田信玄が徳川家康をさんざんに打ち破った、歴史に名高い三方ヶ原の合戦。家康生涯最大の負け戦と言われます。前回に引き続き、その舞台を歩きます。

祝田の坂~三方ヶ原台地

昼は浜松ですから、うなぎを食べました。そして午後。

いよいよ三方ヶ原古戦場に向かいます。武田軍は南から北へ三方ヶ原を横切りましたが、我々は北から南へ攻めていきます。

三方ヶ原の北側が、祝田(ほうだ)の坂です。

三方ヶ原を横切った武田軍はこのあたりで北を向いて軍勢を休めました。そこへ徳川軍が三方ヶ原を横切って南から攻めてくる。今だ全軍反転!武田軍はいっせいに反転し、祝田(ほうだ)の坂をかけのぼり、徳川軍に襲い掛かりました。

トラックがビュンビュン飛ばしていく、車の行き来の激しい道です。

祝田の坂を上りきると、そこがもう三方ヶ原大地です。

といっても、あまりに広いため、上に立つと台地だか何だかよくわかりません。東西南北どちらに進んでも最終的には下り坂に行きつくので、ここが台地だと知れます。

バス通りを南に進んでいき、右手に見えてきた三方ヶ原観光りんご園のところから脇道にそれると、そこが祝田坂の旧道です。

こっちが、実際に武田軍と徳川軍との間で戦いがあった場所ということです。

三方ヶ原古戦場跡

さらにバス通りを南に進むと、右手の墓場(三方原墓園)の入り口に、三方ヶ原古戦場跡の碑があります。

元亀3年(1572)10月3日。

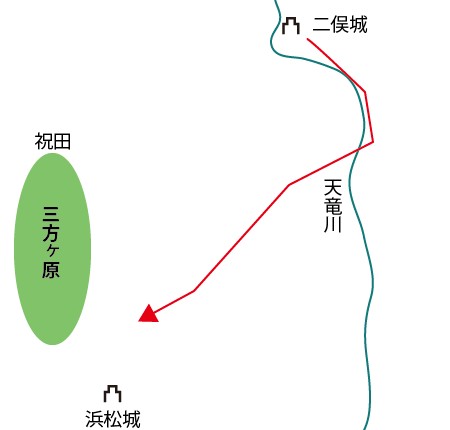

武田信玄は2万5千の軍勢を率いて甲府を出発。信濃の諏訪を経て、遠江に侵攻。天竜川を越えて浜松城に迫りました。浜松城の徳川家康は籠城戦を覚悟するも、

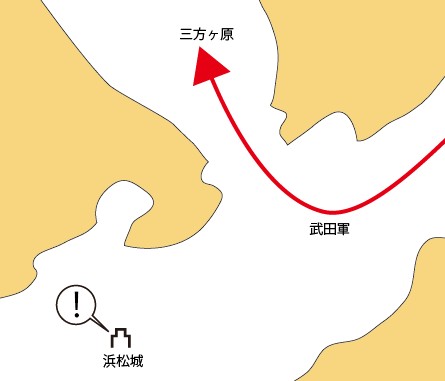

武田軍は浜松城を完全無視して、北西の三方ヶ原に抜けていきます。

おのれ浜松城を無視するか。待てい!

家康は家臣の反対を押し切って、織田の援軍とあわせて1万9千を率いて出撃します。

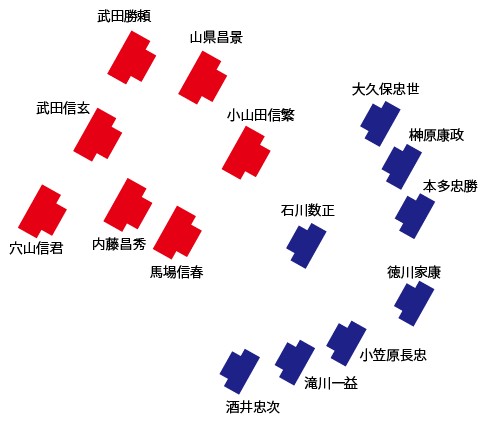

一方武田軍は三方ヶ原を突っ切り、三方ヶ原北の祝田の坂で軍を休めていましたが、徳川軍が三方ヶ原を北上してくるや全軍を反転。魚鱗の構えで徳川軍に襲い掛かりました。

12月22日夕刻。

三方ヶ原の根洗(ねあらい)にて。

武田軍中央の小山田信繁隊の足軽たちが、徳川軍中央の石川数正隊に石つぶてを投げ始めた事から、戦いが始まります。

「おのれ甲斐の山猿どもめが!!」

徳川方・石川数正隊は、武田方・小山田信繁隊につっこむ。武田方・小山田信繁隊押される。キン、ズバ、ぐはあっ。勢いに任せて押しに押す石川数正隊。押される小山田信繁隊。しかし徳川方がよく戦ったのはそこまででした。

もとより兵力は武田方が優勢。

兵力を温存していた武田勝頼隊・馬場信春隊・内藤昌秀隊が次々に投入され、徳川方の鶴翼の陣はもろくも切り崩されていきます。

「ひ、ひいいいーーーっ、か、かなわぬ」

徳川家康はほうほうの態で浜松城に逃げ帰ります。目もあてられない敗走っぷりでした。

さて一つの大きな戦いがあると、さまざまな伝説が生まれるものです。

三方ヶ原合戦についても、いくつも伝説が伝わっています。

武田軍に敗れて逃げて行く徳川家康が、途中、茶屋で小豆餅を食っていた。

(この段階で、もう、だいぶ話おかしいんですけども)

そこへ、武田軍が追撃してきた。

こりゃいかん。

あわてて家康は逃げ出した。すると、茶屋のバアさんが追いかけてきた。

このドロボウ。金払えと。

追いかけて追いかけて、

ついに、1キロ先で家康の馬に追いついて、金を払わせた。

という伝説にちなんで、

「小豆餅」と「銭取」という地名が残っています。

「小豆餅」と「銭取」は1キロぐらい離れてました。

1キロ。馬を追いかけた…走って!…バアさんずいぶん元気ですね。

犀ヶ崖公園・犀ヶ崖資料舘

三方ヶ原を後に、犀ヶ崖公園を訪ねます。

公園の入口の所に浜松市犀ヶ崖資料舘があります。中には三方ヶ原合戦の模型や資料が展示してありガイドさんが親切に説明しれます。

元亀3年(1572)12月22日。

三方ヶ原にて徳川家康は武田信玄に惨敗し、浜松城まで撤退しますが、その夜。武田軍が浜松に侵攻してきますが、徳川軍は地理にうとい武田軍をおびき寄せ、ここここ犀ヶ崖の断崖に突き落としたと伝えられます。

この話をもとに、ある伝説が生まれました。

徳川軍は白い布を崖の上に渡して、橋のように見せかけたと。そこをあっ、橋があると渡ろうとした武田軍がわーーと崖下に落っこちたと。

そんなバカなって話ですが…武田軍が浜松の地理にうといことを利用して徳川軍が攻めた。そのことを寓話的に語ったものでしょう。ここから布橋という地名が生まれました。

崖下に落ちた武田軍の亡霊がイナゴとなって農作物に被害を与えたため、僧を招いて鉦と太鼓を叩き念仏上げて供養した。これが遠州大念仏の由来です。

岩角に甲くだけて椿かな

こんな句がありました。岩角に甲かぶった首が落ちて、血がバァーと飛び散って、それが椿のようだと。

西来院(せいらいいん)

犀ヶ崖古戦場を後に、曹洞宗西来院を訪ねます。

築山御前のお墓があるお寺です。

築山御前=お瀬名の方。

父は今川家重臣の関口(せきぐち)刑部少輔(ぎょうぶしょうゆう)親永(ちかなが)。母は今川義元の妹。

徳川家康が今川家の人質時代に結婚。長男信康、長女亀姫を生みます。

家康が岡崎城主となると、城内の築山御殿に住んだので「築山御前」と言われます。

天正7年(1579)、家康と同盟関係にあった織田信長から、敵である武田勝頼と通じていると疑いをかけらます。信長は家康に妻築山御前の殺害と長男信康の切腹を命じ、家康はこれに随いました。

境内裏手に、築山御前の廟である「月窟廟(がっくつびょう)」があります。

西来院付近から西へ約2キロ、浜松医療センターの前に、築山御前にちなむ太刀洗池跡があります。

天正7年(1579)8月29日。築山御前が38歳で殺された時、下手人である家康の家来が、血のついた刀を洗った場所と伝えられます。現在水は枯れ、草ぼうぼうのよくわからない状態になっていました。

二日間にわたって浜松・三方ヶ原古戦場についてお話ししました。

次の旅「浜松を歩く」