下鴨神社を歩く(一)

小学校の時の担任の先生が、掃除ばっかりやらせたんですよ。トイレとか、シンクまわりとか汚い所ばかり重点的に。今ならブラック労働だとか非難ごうごうですね。しかしこの年になるとああいうことは大切だったような気がしています。

■現代語訳つき朗読『方丈記』

https://sirdaizine.com/houjyouki/

■百人一首 全首・全歌人徹底詳細解説

https://sirdaizine.com/CD/Ogura100info2.html

■10/27 京都講演「声に出して読む 小倉百人一首」

https://sirdaizine.com/CD/KyotoSemi_Info.html

本日は「下鴨神社を歩く」。しばらく鴨長明の話をしてきたので、それにあわせて、下鴨神社を歩きます。

下鴨神社は正式には賀茂御祖(かもみおや)神社。上賀茂神社とあわせて鴨社と呼ばれます。10代崇神天皇の頃から記録に見える、京都で最も古い神社です。

↓↓↓音声が再生されます↓↓

https://roudokus.com/mp3/Shimogamo01.mp3

古代豪族・賀茂氏(鴨氏)の氏神であり、平安京遷都後は、王城鎮護の社として大切にされました。

毎年春の賀茂祭=葵祭は下鴨神社・上賀茂神社の祭りです。

糺の森まで

下鴨神社へ行くには「バス停下鴨神社前下車」とガイドブックなどには書いてあります。しかしバス停下鴨神社前で降りるといきなり下鴨神社に着いてしまいます。

鴨川→糺の森→下鴨神社という景色の流れを楽しんでいただきたいのです。だからバス停河原町今出川で下車することを私はおすすめします。

賀茂大橋まで歩き、橋の脇から鴨川の土手におります。比叡山が実にカッコいいじゃないですか!

飛び石をわたって賀茂川と高野川の合流地(鴨川デルタ)にわたります。

鴨川を眺めてぼけーとする人、昼寝する人、水遊びに興じる子供たち、楽器の練習をする人、元気に泳ぐメダカたち。ひょろーと旋回する鳶。平和な日常がここにはいつもあります。

鴨川デルタからふたたび道路に上がり、公園右脇の下鴨東通りに入ります。シタシタシタシタ水音が響きます。下鴨神社境内を通って流れてきた泉川がこのあたりで高野川に流れ込むのです。

見えてきました。下鴨神社一の鳥居です。晴れた日は特に、朱色が鮮やかに輝いて、嬉しくなります。

左に旧三井家下鴨別邸。

しばらく参道を歩くと右に鴨社資料館の「秀穂舎(しゅうすいしゃ)」。

ここで泉川が大きく蛇行しています。美しすぎる水面に、ため息が出てしまいます!

御蔭通りを渡ると、緑がいっそう濃く深くなります。糺の森です。

糺の森は下鴨神社の鎮守の森。広さは3万6000坪(甲子園球場約3個ぶん)。古くから多くの歌に詠まれ古典作品に描かれています。

樹齢600年の巨木が生い茂ります。森の中央を、500メートルにわたって参道が通っています。

せみの小川

糺の森の西側にはせみの小川が、東側には泉川が、北から南へと流れています。

ことにせみの小川は、鴨長明の歌で有名です。

石川や せみの小川の 清ければ 月も流れを たずねてぞすむ

石川のせみの小川は清いので、月も流れをたずねて澄んだ姿を川面に宿している。

「石川や」の「や」は詠嘆ではなく、格助詞。つまり「石川の」という意味です。

「石川の瀬見の小川」はもともと賀茂川のことでしたが、いつしか糺の森境内の小川のことも「瀬見の小川」と呼ぶようになりました。

まず河合神社に参拝しましょう。

賀茂川と高野川。ふたつの川が合うところにある神社ということで、河合神社。神武天皇の母・玉依媛命(たまよりひめのみこと)をまつり、安産・育児・縁結び・美麗の神社として信仰されています。

※河合神社における玉依媛は「神武天皇の母」と案内板に書いてあります。一方、下鴨神社本社の玉依媛は賀茂別雷命(かもわけいかづちのみこと)の母です。河合神社の玉依媛と下鴨神社本社の玉依媛は別の玉依媛のようです。

境内右手には、鴨長明の方丈の庵が再現されています。

鴨長明は下鴨神社の正禰宜・鴨長継の次男として生まれます。将来は父の跡をついで下鴨神社を担っていくつもりでした。

しかし、父の死後、鴨氏の同族争いから神社の職につけず、30代で家を出て、鴨川のほとりに庵を結び独居生活。しかし。

40代も後半になってチャンスが訪れます。時の帝王・後鳥羽上皇が鴨長明の歌の才能に目をつけ、和歌所の職員として抜擢したのです。和歌所は宮中で歌合などを行い、勅撰和歌集の編纂を行った役所です。ようやく活躍の場を得た長命は張り切って働きます。

そんな中、ここ河合神社の禰宜の座に欠員ができました。河合神社の禰宜は、下鴨神社本社の禰宜になるための前段階的なものでした。長名の父・長継もそのコースをたどって下鴨神社の正禰宜になったのです。

ようやくチャンスがめぐってきた!心踊る長名。しかし。同族の鴨佑兼から横槍が入ります。長明は神社の仕事に熱心でありません。禰宜としてふさわしくありませんと。

結局、この横槍で長名は河合社の禰宜になれませんでした。そんなこともあり、長明は都を去り、まず大原へ、ついで日野に移住。方丈(3メートル四方)の庵を結び、隠遁生活の中『方丈記』を書きました。

その家のありさま、世の常にも似ず。広さはわづかに方丈、高さは七尺が内なり。所を思ひ定めざるがゆゑに、地を占めて作らず。

『方丈記』

拝殿の向こうには、鴨河合坐小社宅神社(かものかわあいにます・おこそやけの・じんじゃ)・貴布禰(きふね)神社・任部社(とうべしゃ)という3つの神社が並んでいます。

正面が、鴨河合坐小社宅神社(かものかわあいにます・おこそやけの・じんじゃ)。一般には河合神社といっています。玉依媛命を祀り、女性の守護神・美麗の神として信仰を集めています。

貴船(きふね)神社。高龗神(たかおかみのかみ)を雨や水の神様を祀ります。

任部社(とうべしゃ)。八咫烏命(やたがらすのみこと)を祀ります。八咫烏は下鴨神社本社で祀られている賀茂建角身命の化身。神武天皇を熊野から大和まで導いたと『古事記』にあります。蹴鞠の神、サッカーの神としても知られます。

境内左手には六つの摂社を並べた六社(むつのやしろ)。それぞれの摂社に深い謂れがあります。

ニの鳥居・さざれ石

河合神社を後に、ふたたび糺の森を歩いていきます。

先日の台風21号の傷跡があちこちに見られます。

奈良の小川にかかった丸橋を渡り、

ニの鳥居をくぐります。

左に国歌にも歌われている、さざれ石。

すぐに下鴨神社の楼門です。

見事なたたずまいです!いつ見ても、ほれぼれします!私は週にニ三回は来ますが、来るたびに、ほれぼれします!時間があれば、毎日でも、来たいです!

相生社

楼門向かって左脇に、相生社(あいおいのやしろ)。

縁結び・安産・子育ての神社です。隣の連理の賢木(さかき)は、相生社のご利益によって二本の木が一本に結ばれたといいます。

楼門をくぐると、下鴨神社の境内です。

下鴨神社は正式には賀茂御祖(かもみおや)神社。上賀茂神社とあわせて鴨社と呼ばれます。10代崇神天皇の頃から記録に見える、京都で最も古い神社です。

古代豪族・賀茂氏(鴨氏)の氏神であり、平安京遷都後は、王城鎮護の社として大切にされました。

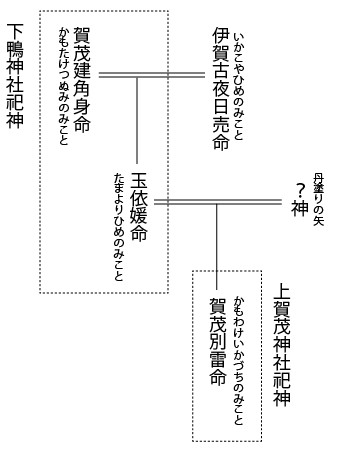

賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)と、その姫神・玉依媛命(たまよりひめのみこと)を祀ります。そして玉依媛命から生まれたのが賀茂別雷命(かもわけいかづちのみこと)。上賀茂神社で祀られている神様です。毎年春の賀茂祭=現葵祭は下鴨神社・上賀茂神社の祭りです。

賀茂建角身命・玉依媛命・賀茂別雷命

舞殿

正面が舞殿(まいどの)。

賀茂祭(葵祭)の時に勅使が御祭文(ごさいもん)を奏上し、「東遊」(あづまあそび。伝統的な歌と舞)が奉納される所です。

境内左に天皇の行幸・上皇の御幸の際に、解除(げじょ。御祓い)をした解除所(げじょのところ)。

神服殿

神服殿(しんぷくでん)。もともとは、神様の着る服を調整したという建物で、そのため神服殿という名があります。

天皇行幸の際は玉座が置かれ、御所が災害にあった時に臨時の御座所が置かれました。

境内左奥に比良木神社(出雲井於神社(いずもいのへのじんじゃ))。スサノオノミコトを祀ります。

橋本社・岩本社

平良木神社の左右に橋本社・岩本社。和歌の神様です。『徒然草』によると、橋本社は藤中将実方を、岩本社は在原業平を祀るそうです。

月をめで 花をながめし いにしへの やさしき人は ここにありはら

『徒然草』第六十七段より

中門をくぐると、

言社(ことしゃ)という七つの小さな社殿が並びます。

言社は大国主神の七つの名前と干支に対応した神社です。自分の干支の社殿に参拝するとご利益があるということです。

祀神と干支の関係

志固男神(しこのおのかみ) 卯年・酉年

大己貴神(おおなむちのかみ) 寅年・戌年

八千鉾神(やちほこのかみ) 辰年・申年

顕国魂神(うつしくにたまのかみ) 午年

大国魂神(おおくにたまのかみ) 巳年・未年

大物主神(おおものぬしのかみ)丑年・亥年

大国主神(おおくにぬしのかみ)子年

改めて見ると大国主神は別名が多いですね。どうしてこんなに名前が多いのか?調べてみると、面白いでしょう。

幣殿

言社の奥が幣殿。この幣殿のむこうに、西御本宮(にしのごほんぐう)と東御本宮(ひがしのごほんぐう)、ほとんど同じ形・大きさの二つの本殿が隣り合って建っています。それら西御本宮・東御本宮を幣殿ごしに参拝するのです。

次回「下鴨神社を歩く(ニ)」お楽しみに。

| アクセス | バス停下鴨神社前からすぐ |

|---|---|

| 料金 | 境内自由 |

| 営業時間 | 6時30分~17時(季節により変動あり) |

| 駐車場 | 100台(30分150円) |

| 定休日 | 無休 |

| 住所 | 〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町59 |

| 公式サイト | 下鴨神社 公式サイト |

現代語訳つき朗読『方丈記』

https://sirdaizine.com/houjyouki/

百人一首 全首・全歌人徹底詳細解説

https://sirdaizine.com/CD/Ogura100info2.html

■講演会

10/27 京都講演「声に出して読む 小倉百人一首」

https://sirdaizine.com/CD/KyotoSemi_Info.html

第四回。33番紀友則から48番源重之まで。会場の皆様とご一緒に声を出して歌を読み、解説していきます。百人一首の歌のまつわる名所・旧跡も紹介していきますので観光のヒントにもなります。

次の旅「下鴨神社を歩く(ニ)」