長浜を歩く

本日は琵琶湖に面した城下町、長浜を歩きます。

↓↓↓音声が再生されます↓↓

https://roudokus.com/mp3/Nagahama.mp3

長浜は琵琶湖に面した歴史の古い町です。古代から港が開け、南北朝時代には婆娑羅大名として有名な佐々木道誉が城を置きました(今浜城)。

戦国時代に羽柴秀吉が長浜城を建て、城下町を整えました。秀吉の後も、大通寺の門前町として、また北国街道と琵琶湖水運の中継点として、栄えました。今も城下町の風情ある町並みが広がっています。

毎年4月に行われる「長浜曳山祭(ながはまひきやままつり)」も有名です。

京都講演~歴史人物講座「行基と鑑真」8/24

https://sirdaizine.com/CD/KyotoSemi_Info2.html

松尾芭蕉 紀行文集 現代語訳つき朗読

https://sirdaizine.com/CD/Basho.html

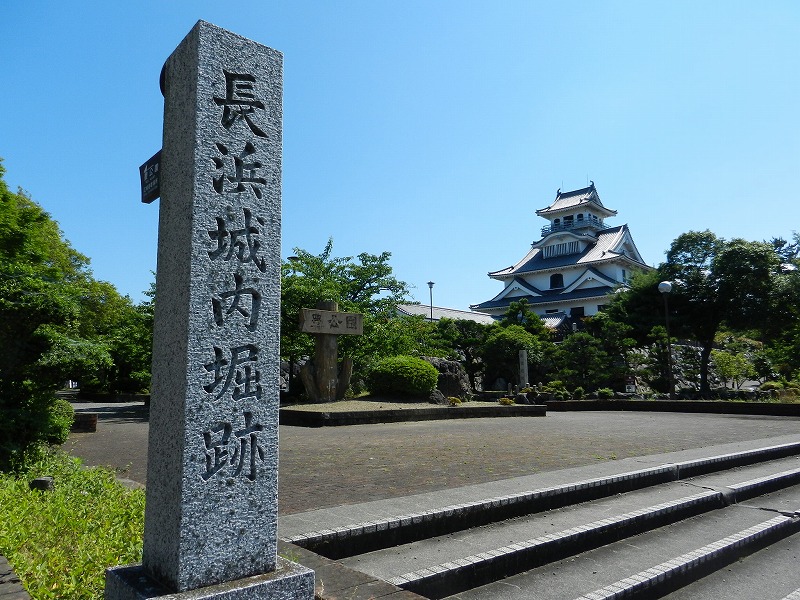

長浜城

JR北陸本線・長浜駅下車。

駅西口に出て道路をわたった一帯が、長浜城跡です。

豊臣秀吉の名にちなむ豊(ほう)公園が整備され、復元された天守がそびえます。

元亀四年(1573)、織田信長は湖北の浅井長政を攻め、滅亡させました。その時、羽柴秀吉は信長方の先鋒をつとめました。その功績により、信長は秀吉に小谷(おだに)城と、もと浅井の湖北の領土13万石を与えました。秀吉37歳でした。

しかし小谷城は山の上にある山城でした。敵の攻撃を防ぐにはよくても領国支配には向きませんでした。

そこで秀吉は翌天正2年(1574)頃、琵琶湖のほとり今浜に拠点を移し、ここに城を築きました。地名も「今浜」をあらためて「長浜」としました。

長浜城は単なる軍事拠点ではなく領国支配を視野に入れた平城でした。坂本城や大溝城と同じく琵琶湖に面し、琵琶湖の水運を活かすのに適していました。秀吉の下、長浜の城下町が整えられていきました。

天正10年(1582)本能寺の変で信長が討たれると、その後の清州会議で秀吉は山崎城城主となったため、長浜城を去ります。

以後、長浜には柴田勝豊、山内一豊、江戸時代には内藤信成が入ります。元和元年(1615)大阪夏の陣で豊臣氏が滅ぶと、内藤氏は転封となり、長浜は彦根藩領となりました。長浜城は取り壊しとなり、長浜城の建物と石垣の多くは彦根城の造営に使われました。

しかし、長浜城なき後も長浜の町は湖北の中心地として、また大通寺の門前町として栄えました。

昭和58年、天守が復元されました。中は歴史博物館になっています。

森を抜けるとすぐ琵琶湖です。浅瀬に、「太閤井の址」の石碑が立ちます。

今度は長浜駅にもどり東口に出ます。駅前に秀吉と三成出会いの像。

石田三成は長浜から東へ6キロ、石田村の出身です。子供の頃、寺で修行していました。そこへ、当時長浜城主だった秀吉が鷹狩の途中に立ち寄りました。

「誰かある。茶を点じて来たれ」

呼ばれて出てきた童、大きな茶碗に七八分、ぬるく茶を立てて持ってきた。

「ごくり…ごくり…うまい!今一服」

言われて童、前よりは少し熱くして茶碗半ばに少し足らないくらい茶を立てて持ってきた。

「ごくり…ごくり…ごくり…うまい!今一服」

言われて童、今度は小さな茶碗に縁近くまで熱い茶を立て持ってきた。

秀吉はこれを飲み、

「うむむ…この童、使える。住職、この稚児をわしは召し使おうと思うぞ」

これが後の石田三成であったと(『武将感状記』)

いわゆる「三献の茶」の逸話です。話の舞台となった「寺」については米原市の大原観音寺説と、長浜市の法華寺三珠院説の2つがあります。

黒壁スクエア

駅前通りを東へ200メートルほど進むと北国街道と交差します。

道すがら、べんがら格子や虫籠窓の町家が続きます。風情があります。すぐに北国街道が長浜城の大手道と交差します。

このあたりが黒壁スクエアです。

「黒壁一號館・黒壁ガラス館」は、「黒壁銀行」の名で親しまれていた旧百三十(ひゃくさんじゅう)銀行長浜支店・明治銀行長浜支店を平成元年にリニューアルしたものです。中はガラスショップになっています。

黒漆喰塗りの壁がとても印象的です。

この黒壁スクエアを中心に、風情ある町並みが縦横に広がっています。

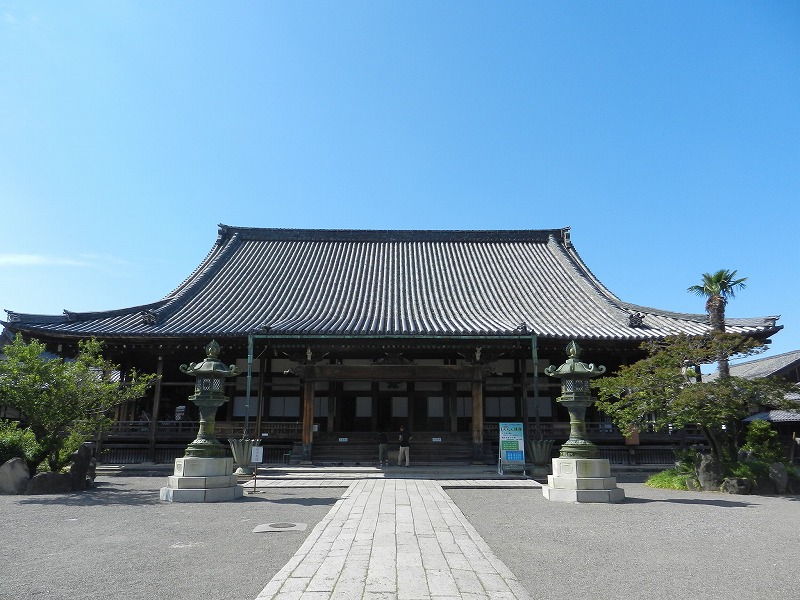

長浜の繁華街の北のはずれに、大通寺があります。真宗大谷派(東本願寺系)の別院です。

浄土真宗中興の祖といわれる蓮如上人は、全国各地で布教活動を行い、他力本願の教えを広めました。中でも北近江は布教活動の最大の拠点で、坂田(さかた)、浅井(あざい)、伊香(いか)の三郡は「真宗王国」とよばれるほどでした。そのため現在まで、北近江では浄土真宗が盛んです。

大通寺は本願寺第十二世教如上人のとき、湖北の門徒たちが長浜に開いた道場「長浜御坊」が始まりです。慶長11年(1606)内藤信成が長浜に移封されたことに伴い、現在地に移されました。

その後、彦根藩2代藩主・井伊直孝から土地を寄進され、寺域を拡大しました。

東本願寺の山門を模した山門。

東本願寺にあった伏見城の遺構を移したと伝えられる本堂・広間。

長浜城の追手門を移した脇門。

息吹山を借景とした枯山水の庭園、含山軒(がんざんけん)庭園。

円山応挙の障壁画「蘭亭曲水宴図」のある蘭亭(らんてい)などが見どころです。

知善院

大通寺そばの知善院は天台真盛(てんだいしんせい)宗の寺院。小谷城下から移された寺で、長浜の町の鬼門封じの役割があったといいます。

山門は長浜城の搦手門の移築と伝えられます。本堂の阿弥陀三尊像の左にある秀吉像は、大坂城落城の際、運び出されたものと伝えられます。

観音堂の十一面観音像は運慶作と伝わり国の重要文化財に指定されています。

最後に曳山博物館を訪ねます。

長浜曳山祭(ながはまひきやままつり)は毎年4月13日から16日にかけて行われる、長浜八幡宮の春の例祭です。絢爛豪華な曳山の上で、男の子が演じる「子供歌舞伎」で知られます。日本三大山車祭りの一つです。

秀吉が長浜城主であった時、男子が生まれたのを記念して、城下に金子をふるまいました。長浜の町人はその金子を元手に曳山を造って、八幡宮の祭に曳き出したのが始まりと伝えられます。

館内には実物大の曳山と、曳山についての史料が展示されています。祇園祭の山鉾とかなり形が違うことに驚きました。

本日は長浜を歩きました。城下町の風情を残す町並みが広がり、歩いているだけでウキウキします。秀吉や石田三成、蓮如上人の昔に思いをはせながら、歩いてみてください。

次回は兵庫県須磨を歩きます。お楽しみに。

次の旅「ヤマトタケルの伝説の地 醒井を歩く」