東福寺を歩く

日に日に冬の寒さが身にしみる昨今、いかがお過ごしでしょうか?

■明日まで

日本の歴史~平安京と藤原氏の繁栄・院政と武士の時代

※特典の「菅原道真の生涯」「藤原定家の生涯」は明日(11/15)までです。

お申込みはお早めにどうぞ。

https://sirdaizine.com/CD/His0203.html

■京都講演

12/22 京都で声を出して読む小倉百人一首

https://sirdaizine.com/CD/KyotoSemi_Info.html

本日は東福寺を歩きます。東福寺は藤原氏の九条家発願による禅寺です。京都随一のもみじの名所として知られます。通天橋から見渡す紅葉の景色はことに素晴らしいです。

↓↓↓音声が再生されます↓↓

https://roudokus.com/mp3/Toufukuji.mp3

仁王門~日下門

JR奈良線東福寺駅、もしくは京阪本線東福寺駅下車。

駅南の九条通りを渡ると、目の前が東福寺の参道です。いつも観光客で賑わっています。

仁王門を右に見て、塔頭の退耕庵(通常非公開)を正面に、

ここからコースは左→右→左→右とクランク状に折れて進みます。

道の左右には塔頭や料理屋が並び心惹かれます。が、今回はスルーして東福寺に一直線に向かいましょう。

左に見えてきました月華門(月下門)は、文永5年(1268)亀山天皇が京都御所の月華門を下賜されたものと伝えられます。

切妻造・檜皮葺の四脚門で鎌倉時代の様式を今に伝えます。

やがて、

臥雲橋(がうんきょう)にさしかかります。

東福寺境内を東西に貫く渓谷・洗玉澗(せんぎょくかん)の上をまたぐ橋です。

渓谷の底には三の橋川が流れています。谷間の紅葉が一望できます。わあきれいねえ、京都ちゅう感じやわ等、称賛の声があちこちから聴こえてきます。

東福寺は京都五山のひとつ。臨済宗大本山東福寺。秋の紅葉の美しさは京都随一とされ、大勢の観光客で賑わいます。

嘉禎2年(1236)前関白九条道家が、氏寺法性寺内に寺を建立することを発願したことに始まります。

その後、聖一(しょういち)国師(円爾弁円(えんにべんえん))を開山として迎え禅宗となり、各お堂の建立をすすめていきました。寺の名前は、「興福寺」と「東大寺」から一文字ずつ取り「東福寺」となりました。文永10年(1273)完成。

東福寺は創建以来、度重なる火災で何度も焼失しますが、その度に再建されました。足利義持・豊臣秀吉・徳川家康らにより保護修理が加えられ、兵火にあうことなく明治を迎えます。

明治14年(1881)12月の火災により仏殿・法堂・方丈・庫裏が焼失しましたが、山門・禅堂・東司(とうす。修行僧の便所)は火を逃れ、再建時のそのままの姿を伝えています。その後、方丈、庫裏、本堂(仏殿兼法堂)が再建され今に至ります。

九条家について

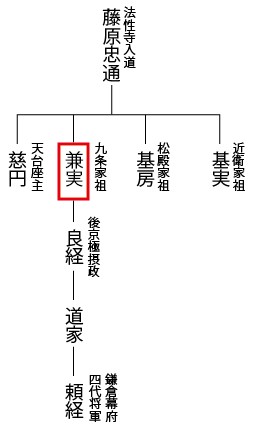

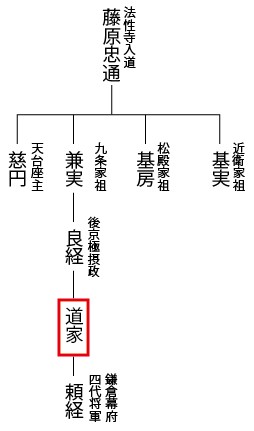

九条家は、藤原北家の一派で五摂家(ごせっけ)の一つ。関白藤原忠通(ただみち)の三男・兼実(かねざね)が父から九条の邸宅を譲られたことを始まりとします。

九条兼実は源頼朝の後援を得て後鳥羽天皇の摂政・関白となりますが、源通親(みなもとのみちちか)との政争に敗れ失脚。洛南の月輪殿(つきのわどの)に隠棲し、みずからも月輪殿と呼ばれました。浄土宗に深く帰依し、法然上人の教えを受けました。

その後、源通親が死ぬと兼実の子の良経(よしつね)が土御門(つちみかど)天皇の摂政となります。良経は歌人としても名高く「新古今和歌集」の序文を書いたことでも有名です。

良経の子が東福寺を発願した九条道家(みちいえ)です。そして道家の子の頼経(よりつね)は鎌倉幕府から招かれて四代将軍となりました。道家は鎌倉将軍の父として承久の乱後の公家政治を導き、九条家の全盛期を築きました。

日下門をくぐると、

右に禅堂の側面、

左に殿鐘楼(でんしょうろう)と経蔵(きょうぞう)、

正面に本堂の側面が見えます。

ここから左に進めば通天橋、正面に進めば庫裏と方丈、右に進めば本堂(仏殿)と三門です。まずは通天橋に向かいましょう。

受付をすませ、順路を進んでいきます。

洗玉澗(せんぎょくかん)という渓谷一帯に、紅葉が群生しています。京都で一番人気の紅葉スポットです。シーズンは人が多いですので、ちょっと赤みがかった頃など行ってみるのもおすすめです。

紅葉の切れ間に通天橋が見えるのも、気分高まります!

愛染堂(あいぜんどう)

洗玉澗を渡った丘の上に愛染堂。

丹塗りのこけら葺き八角円堂です。南北朝時代の建築です。内部は瓦敷き、鏡天井。須弥壇の上の逗子に愛染明王を祀っています。

もとは近くの万寿寺にありましたが、昭和9年(1934)の台風で倒壊し、昭和12年(1937)この場所に移されました。

通天橋を渡り、

もっとも高い位置にあるのが開山堂です。開山・聖一国師入定の地と伝えられ、聖一国師像を安置します。

そびえ立つ楼閣が印象的です。楼閣部分を伝衣閣(でんねかく)といい、中央に阿弥陀如来、右に薬師如来、左に布袋尊像を安置します。この布袋尊像は伏見人形のルーツと云われています。

普門院(ふもんいん)

開山堂の西に位置する寝殿風の建物です。

開山・聖一国師の方丈(ふだん暮らす建物)だったと伝えられます。ここから庭園がよく見渡せます。

普門院前の庭園は、池を中心とした池泉廻遊式庭園と、枯山水庭園から成ります。

枯山水庭園は、市松模様の砂紋に鶴島・亀島をかたどった石組を配し、整然として見事です。ホワイトチョコレートみたいで美味しそうです。普門院の前に座ってしばらくぼーっと眺めていきましょう。

通天橋(つうてんきょう)

帰りは通天橋を下っていきます。

通天橋は仏殿から開山堂までを、三ノ橋川と洗玉澗をまたいで懸けられた橋です。紅葉の眺めのことに美しいことで人気です。

天授6年(1380)の創建以来、何度か架け代えられ現在のものは昭和34年(1959)の台風で倒壊したのを昭和36年(1961)に再建したものです。

通天橋を通って戻ってきたら、今度は方丈に向かいましょう。

庫裏で受付をすませて方丈に移動します。庫裏も方丈も明治14年(1881)の火事で焼失しましたが、その後再建されました。庫裏は…大きな三角屋根がいかにも禅宗寺院のそれです。

八相の庭

方丈を取り巻いて東西南北にそれぞれ庭園があります。「八相の庭」です。

八相の庭…四つの庭に配された「蓬莱」「方丈」「瀛州(えいじゅう)」「壷梁(こりょう)」「八海」「五山」「井田市松(せいでんいちまつ)」「北斗七星」の八つの要素を、「八相成道(はっそうじょうどう)」(釈迦の生涯の八つの重要な出来事)になぞらえています。

作庭家・重森三玲(しげもり みれい)により昭和14年(1939)に完成しました。パンフレットには「鎌倉時代の質実剛健な風格を基調に、現代芸術の抽象的構成を取り入れた…」とあります。

方丈南庭

まずは南庭。

方丈の正面に向き合った210坪の枯山水庭園です。古代中国の神仙思想では東の海の果に仙人の住む四つの島「蓬莱」「方丈」「瀛州(えいじゅう)」「壷梁(こりょう)」があると信じられました。

ここ南庭は巨石によって四つの仙人のすむ島をあらわし、砂紋によって「八海」をあらわし、庭園西の築山によって「五山」をあらわします。はやくも仙人境に踏み込んでいく感じがこみ上げます。

南正面に設けられた正門は昭憲皇太后(明治天皇皇后)の寄進と伝わり恩賜門と呼ばれます。

方丈西庭

次に西庭。

サツキの刈り込みと砂地を葛石(かずらいし)で四角く区切り市松模様を作ったものです。

「井田市松(せいでんいちまつ)」をあらわします。「井田」とは古代中国で田を「井」の字型に区画した制度をいいます。

方丈北庭

北庭はもと恩賜門内にあった石を使って作庭されています。苔と敷石を市松模様に配したものです。

方丈東庭

東庭は北斗七星に見立てた円柱形の石を配した枯山水庭園です。

「北斗の庭」とも呼ばれます。後方には天の川をあらわした生け垣を配し、宇宙の広がりを感じられる庭園です。

塔頭の龍吟庵・即宗院には偃月橋をわたって行きます。

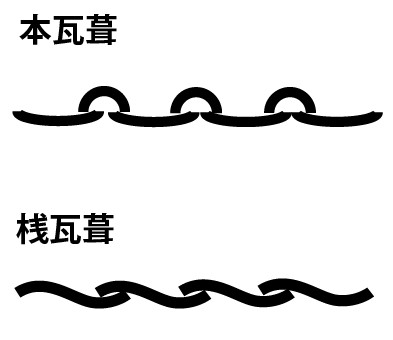

三ノ橋川の渓谷にかかる木製の橋です。屋根は単層切妻造・桟瓦葺(さんがわらぶき)。

※本瓦葺は平瓦をならべた境に丸瓦をかぶせるようにして葺く。桟瓦葺は平瓦と丸瓦を一体化させた波型の桟瓦を葺く。桟瓦葺は江戸時代に発明された簡略な葺き方。

下流の通天橋・臥雲橋とならび、東福寺三名橋と呼ばれます。

龍吟庵(りゅうぎんあん)

塔頭の龍吟庵です。東福寺第三世住持・大明(だいみん)国司(無関普門(むせきふもん))の住居跡です。扁額の文字「龍吟庵」は三代将軍足利義満の筆。

方丈のまわりに重森三玲(しげもり みれい)作庭の庭が西・南・東と配置されています。昭和39年(1964)の作です。

西庭・龍の庭。

海底から飛び立つ龍を石組であらわします。

白砂は海を、黒砂は黒雲を、竹垣の模様は稲妻を…てそのままですね。

室町時代などの枯山水と違って、モチーフがわかりやすいです。作者の人柄なのか、単に時代が新しいせいでしょうか…。

南庭・無の庭。

のぺっと白砂を敷いて「無」の境地をあらわします。

東庭・不離の庭。

赤砂を敷いて中央に長石、その前後に白黒の石を配します。

大明(だいみん)国司が子供の頃、狼に襲われそうになったのを二頭の犬が助けた、という故事によるそうです。

龍吟庵の隣が即宗院(そくしゅういん)。

平安時代後期、九条家の祖・九条兼実は建久7年(1196)に関白を辞して後、この地に月輪殿と呼ばれる山荘を営みました。本人も「月輪殿」と呼ばれました。ここ即宗院はその跡地です。

九条兼実は法然上人に深く帰依しました。法然はたびたび月輪殿を訪れ法話を行いました。その様子は『法然上人絵伝』に描かれています。

仏殿(本堂・法堂)

明治14年(1881)焼失後、昭和9年(1934)の再建。

入母屋・本瓦葺・正面七間、側面五間。昭和最大の木造建築物です。内部には本尊釈迦如来立像を中心に両脇侍、および四天王像を安置。天井の蒼龍図は京都生まれの日本画家・堂本印象の作。春の涅槃江(3月15日)には大涅槃絵が公開されます。

本堂の南が東福寺三門。

五間三戸の二重門で上層部には仏像や極彩画がありますが、非公開です。扁額の文字「玅雲関(みょううんかく)」は四代将軍・足利義持によるものです。

六波羅門

境内最南部にある六波羅門は、鎌倉時代のもので、六波羅探題から移したと伝えられます。

なんと!六波羅探題の遺構がこんな所に残ってることが嬉しいじゃないですか。当の六波羅にはその面影もないのに…。元弘三年(1333)足利尊氏が六波羅探題を攻めた時の矢疵の跡が残っています。

寺で修行する僧が入った蒸し風呂です。

昔の風呂は桶に湯をはるのではなく、蒸気で体を湿らせて垢をこすり取るものでした。この浴室は東大寺の浴室についで古いものです。

五社成就宮(ごしゃじょうじゅぐう)

東福寺の鎮守社です。

石清水・賀茂・稲荷・春日・日吉の五社を祀るので五社成就宮です。石の鳥居と燈篭が風格あります。

十三重石塔

参道脇の十三重石塔は康永2年(1343)九条道家が東福寺創設を祈願して建てたものです。

ここから東福寺がはじまったということですね。

聴いて・わかる。日本の歴史~平安京と藤原氏の繁栄

同~院政と武士の時代

https://sirdaizine.com/CD/His0203.html

特典つきで再発売です。

桓武天皇による平安京遷都から摂関政治の全盛期を経て白河上皇の院政が始まる直前までを語った「平安京と藤原氏の繁栄」、白河上皇の院政から平家一門全盛期を経て、後白河法皇の院政期が終わり、政治の中枢が京都から鎌倉に移るまでを語った「院政と武士の時代」。

約400年間にわたる平安時代の歴史の流れを、上下ニ巻に分けて語ったdvd-romです。詳しくはリンク先まで

https://sirdaizine.com/CD/His0203.html

12/22 京都講演「声に出して読む 小倉百人一首」

https://sirdaizine.com/CD/KyotoSemi_Info.html

第五回。51番藤原実方朝臣から68番三条院まで。平安王朝文化華やかなりし一条天皇の時代に入っていきます。清少納言・紫式部・和泉式部といった女流歌人のエピソードも興味深いところです。

次の旅「泉涌寺を歩く」